ダイバーシティという言葉が浸透し、多様性の尊重が謳われる現代。私たちは日々、国や人種だけでないあらゆる「異文化」に出合う。今回話を聞いたのはKiQディレクターの菊地あかねさん。ニューヨークへ留学した後、花街の世界で学び、現在はデザイナーとして活躍中という型破りな経歴の持ち主だ。ナレッジキャピタルの第6回 World OMOSIROI Award選考委員も務めた彼女に、その多彩な異文化経験とともに、異質な文化の魅力や、変化への心構えを聞いてみた。

MRheadset

「IKEBANA VR EXPERIENCE」の体験時は「MRヘッドセット」を装着。専用コントローラーを用いることで、いけばなをVR空間で体験できる。

撮影:宮原夢画

菊地 あかね

AKANE KIKUCHI

KiQディレクター / エクスペリエンスデザイナー。宮城県生まれ。2016年にAkane Kikuchi Designを設立し、アートディレクターとして活動。2020年、KiQ主宰。オランダと日本をベースにチームを置き、国内外のプロジェクトを担当。これまでに東京・大阪・米国・南アフリカなど国内外でエクスペリエンスやインスタレーション、空間デザインなど多数のブランディングやデザインを発表してきた。2020年、開志専門職大学の全体のアートディレクションを発表。文化庁メディア芸術祭・DFA・Windows Mixed Reality最優秀賞など受賞歴多数。2020年、TEDx公式スピーカーとして自ら映像監督・出演。

自分の感性と経験を頼りに作品を生み出すことは勇気がいることで、形にするには時間もかかり、苦しさもあります。それでも過程を楽しみながら、新しいことを生み続けられるのは、知らない世界に対する寛容さを生かしてこれたから。1、2年後に自分がどんな作品を作っているか想像がつかないこともあります。アーティストとしての立ち位置を定めきらず、創造の中で進化を続けることが、私の目指す領域かもしれません。

今は、日常に存在する「名のなき瞬間」に意味を与え、さまざまな表現方法でアウトプットを続けています。XR※のようなデジタル表現を用いた作品が多くありますが、それは一つの選択肢に過ぎません。根底のところでは、作品のコンセプトに表現方法を調和させることを大切しています。

※XR…仮想空間技術、空間拡張技術の総称。VR(仮想現実)、AR(拡張現実)、MR(複合現実)など。

幼い頃から絵を描いたり、自分を表現したりすることが好きでしたが、アートディレクターを目指すきっかけとなったのは、高校の演劇制作で指揮をとったこと。衣装や脚本、配役、立ち振る舞いなど全体のディレクションを経験し、自分には世界観を作る仕事が合っているのかな、と感じました。それ以来「表現者になりたい」という気持ちは変わらず持ち続けていましたが、それ以上に探究心が大きくて。知らない世界に触れ続けてきたのは、興味のあることに進んできた結果です。

ストリートカルチャーへの憧れから18 歳で単身留学したニューヨーク。約3年の海外生活でさまざまな異文化体験をしましたが、大きく心を動かされたのは、海外の友人に武士道など日本の根底に存在するトピックスを聞かれても、うまく答えられなかったことです。ディテールの細かさ、周りへの配慮、感覚的技能、信仰の違い、自然との共存の中にある文化の成り立ちや精神世界…。

暮らしている当時は気づかなかった日本文化の魅力を知り、自分のアイデンティティは生まれ育った日本にあるのではないかと、探究心が湧きました。

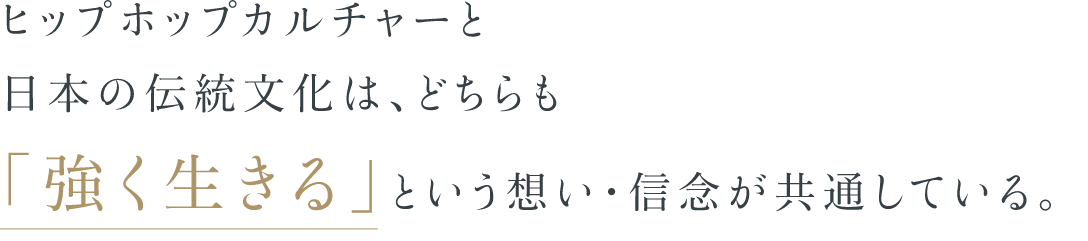

そこで帰国後、芸者の面接を受けることにしたのですが、小説や映画の世界でしか知らない芸者の世界に入るのは、とても勇気がいりました。当時はデザイナーとしても働いていたので、中途半端な気持ちで入る場所ではないと、正直ものすごく葛藤しましたが、やってみなければわからないと思って…。昼間はデザイナーとして働き、平日の夜や休日は芸者のお稽古に励む道を選んだんです。Javaやフロントエンドのプログラミングなど最先端の技術・表現のスキルを学ぶ一方、伝統の世界で感性を養う日々。当時を振り返ると、インプットの振れ幅が激しい時期でしたが、恵まれていました。

ニューヨークで触れたヒップホップカルチャーと、日本の伝統文化。両極端とも思える環境ですが、私はいずれも、図らずとも感じとるような、暗黙知のコミュニケーション様式、そこはかとないメッセージ性の強さ、そして心を通じ合わせるような奥ゆかしさが似ていると思っています。ヒップホップは、貧富や人種の差を乗り越えて、特定の地域の中で意識をもった人々が生んだ複合的なカルチャー。一方の芸者も、お座敷という文化が一般的でなくなった現代で芸を磨く生き方を貫くのは、並大抵ではできないこと。どちらからも、厳しい境遇にありながら「強く生きる」という想い・信念を感じます。私の中でこの二つの異文化に触れた経験は、それぞれが残っているというよりは、自身のアイデンティティの探求の中に溶けこみ、自分流の表現として一つに繋がっていると思います。私は普段多くの世界に触れながら、未知のものに特に興味が湧いてしまう。そのように気持ちが移り変わることは、ものごとと自己の関係性を保ち、流されないことを大切にしているから。自分の中で表現の一本軸を持ち、さまざまな異文化を寛容に捉えつつも、俯瞰した目線を持つ。経験を仕事に生かすためにも、そのバランスを心がけています。

芸者の経験で学んだことは、今の仕事でも意識しています。例えば、お座敷の中で芸者は、お客様がどんなことを要求しているのか、所作や振る舞いの一つひとつを大切にします。仕事をするうえでも、それは同じ。表側に出ている見た目や言葉だけではなく、人それぞれの個性や感性、人生の背景を深く見て接することで、プロジェクト自体がうまくいく気がしていますね。あとは、ご縁を大切にすること。職人や寺のご住職など、普段出会わない人たちと仕事をする機会が多いのですが、まずは相手にリスペクトの気持ちを持つようにしています。

異文化、つまり「自分の知らない世界」に対して、まっさらな気持ちで自分自身が何を感じたかが重要です。そして、ただ単に何かを感じて、それで終わりじゃなくて、一度出合った異文化をさらに掘り下げて、消化することを表現の中で行っています。その背景にどのような意味があるか、想いがあるか。その文化の中で誰が何を守ってきたか、心根に触れた時に価値観に変異が起き始める。新しいヒントは、表面的には見えない部分に存在しています。

そこから得たことを、日常生活にどう生かすか、自分で咀嚼して、実践していきたいですよね。

私自身もそのような感情をなるべくディレクターの立場なりに内包させ、表現する世界観とチームにささやかな祈りを捧げている気持ちです。また、制作期間はその世界感や与えられた使命を納得のいくまで突き詰めることが常ですが、完成後は世界の誰かにそっと届いたらいいなという穏やかな姿勢でいます。

※2020年10月取材時の記事です。