「ナレッジキャピタル“超”みらい会議」

世代混合の全員参加で見出す新しい価値

あらゆる世代と立場を超えて集まった70名が未来について議論した。

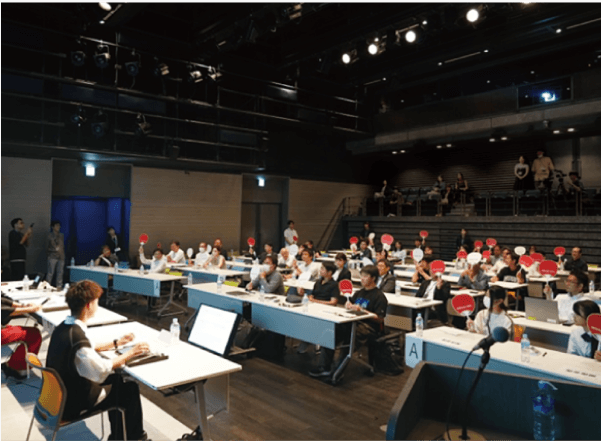

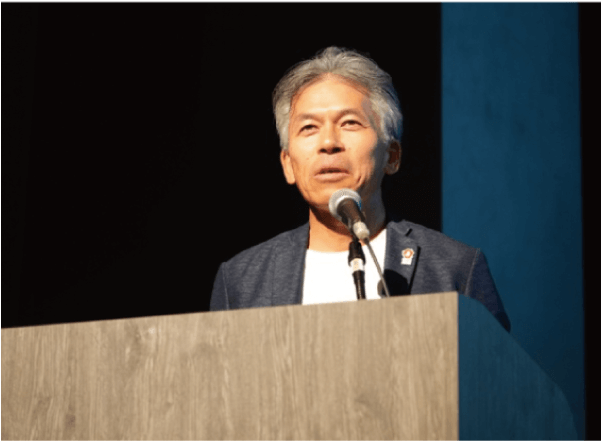

8月20日、大手企業やスタートアップ、学生、メディア、商工会議所、内閣府、海外企業などの関係者70名とともに、今後の方向性を企画・検討する「ナレッジキャピタル“超”みらい会議」がナレッジシアターにて開催された。かつて文京地区として栄えていたうめきた。そのDNAを持つ「知の発着駅」で、ヒト、モノ、コト、情報の交流を促すことが重要であることを再認識。近い未来に向けては、「全員参加型多次元価値の創出」を目指すという指針が示され、より広く多くの人と意見交換したこの会自体が、それを体現する機会となった。司会のひとりは大学生が務めたほか、高校生も参加し、大人たちと同じ立場で議論、従来は聞き手側の立場にあるメディア関係者もアイデアを投げかけるなど、さまざまな立場・視点を持つ人たちがナレッジキャピタルの次のビジョンについて率直に意見を交わした。ナレッジキャピタルの理事であり三菱地所株式会社執行役常務の大野郁夫氏は「目標の達成に必要な原動力は“人”である、今後も世代混合の全員参加でうめきたから新しい価値を創出したい」と締めくくった。

あらゆる世代と立場を超えて集まった70名が未来について議論した。

ナレッジキャピタルの提案に、紅白のうちわで意向を示す場面も。

大野氏はステークホルダーと築いてきたこれまでの11年間にも感謝の意を表し、継続した協力を求めた。

8月20日、大手企業やスタートアップ、学生、メディア、商工会議所、内閣府、海外企業などの関係者70名とともに、今後の方向性を企画・検討する「ナレッジキャピタル“超”みらい会議」がナレッジシアターにて開催された。かつて文京地区として栄えていたうめきた。そのDNAを持つ「知の発着駅」で、ヒト、モノ、コト、情報の交流を促すことが重要であることを再認識。近い未来に向けては、「全員参加型多次元価値の創出」を目指すという指針が示され、より広く多くの人と意見交換したこの会自体が、それを体現する機会となった。司会のひとりは大学生が務めたほか、高校生も参加し、大人たちと同じ立場で議論、従来は聞き手側の立場にあるメディア関係者もアイデアを投げかけるなど、さまざまな立場・視点を持つ人たちがナレッジキャピタルの次のビジョンについて率直に意見を交わした。ナレッジキャピタルの理事であり三菱地所株式会社執行役常務の大野郁夫氏は「目標の達成に必要な原動力は“人”である、今後も世代混合の全員参加でうめきたから新しい価値を創出したい」と締めくくった。

NEXT STAGE VISION

人とモノの流れの

中心地を再構築

「The Lab.」を活用し、海外企業や公的機関のためのスペースを常設展示する構想。

全員参加型

多次元価値構築の実践

世代混合のワークプレイスの開設や、交流機能を中心とした大阪・関西万博開催の構想。

商都OSAKAの再認識

スタートアップ取引所や新製品やサービスを展示・商談できる見本市で商業の活性化を促す。

国際会議をナレッジキャピタルで開催!

【開催日】 12⽉11⽇(⽔)、12⽇(⽊)、13⽇(⾦)

「ナレッジキャピタル“超”みらい会議」で今後の方針として示された「全員参加型多次元価値の創出」にも大きく寄与するであろうイベントの開催が決定した。このイベントはナレッジキャピタルの海外連携先の一つで、アジア最大級の文化機関である韓国・光州の国立アジア文化殿堂(ACC)の呼びかけで始まった国際会議。初開催となった2022年はアジアに拠点を置く文化機関が集まり、芸術と文化に関する教育プログラム実践例の共有や、将来の相互協力に向けた関係強化について話し合いが行われた。以来参加機関が持ち回りで、昨年はシンガポール国立美術館が、そして今年はナレッジキャピタルがホストを務めることとなった。会議では加盟団体がそれぞれの取り組みを紹介するとともに「文化の産業化、産業の文化化」をテーマに議論する予定だ。アジアのゲートウェイとして、海外の機関との関係強化はもちろん、今後の文化と産業の連携機会の創出が見込まれる。

【会場】ナレッジキャピタルコングレコンベンションセンター ほか

【主催】⼀般社団法⼈ナレッジキャピタル

※一般の来場は受付いたしません。

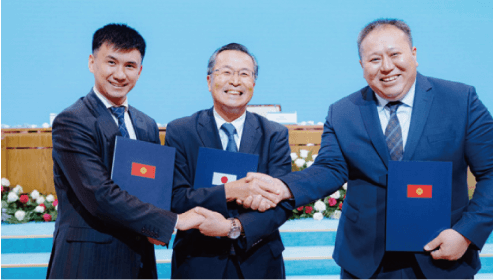

4者間で連携協定を締結!

カザフスタンで開催された「中央アジア+日本」ビジネスフォーラムでジェトロが協力文書を披露。(2024年8月)

キルギス国家投資庁・副代表との面談。(2024年6月)

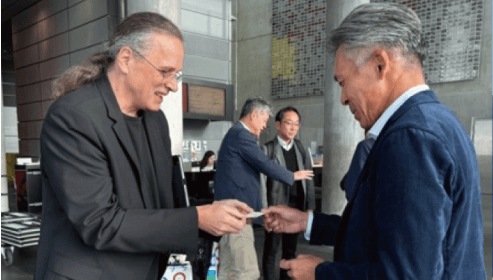

変遷するオーストリアの機関を訪問

※相互連携に関する覚書

アルスエレクトロニカの芸術監督、ゲルフリート・ストッカー氏と再会。DXに特化した大学の設立などに奔走しているとのこと。

ウィーン・ビジネス・エージェンシーと地元企業による⾶⾏場跡地の大規模な再開発計画。2030年代の完成を目指すという。

海外からのゲスト

-

〈インドネシア、スリランカ、ペルー、エジプト、エチオピア、ナイジェリア、ウガンダ、ジンバブエ、コートジボワール、ベトナム、メキシコ〉アフリカ・アジア・中南米 スタートアップ・エコシステム〈タイ〉モンクット王トンブリー工科大学 / Knowledge Xchange (KX)

〈インドネシア、スリランカ、ペルー、エジプト、エチオピア、ナイジェリア、ウガンダ、ジンバブエ、コートジボワール、ベトナム、メキシコ〉アフリカ・アジア・中南米 スタートアップ・エコシステム〈タイ〉モンクット王トンブリー工科大学 / Knowledge Xchange (KX) -

〈イギリス〉WATERSHED

〈イギリス〉WATERSHED来春目標の共同企画に乞うご期待!

英国・ブリストルに拠点を構える文化機関・WATERSHEDが2023年のMOU締結以降初めて来訪。クリエイターによる作品展示やナレッジキャピタルの参画者との共同企画などが計画されており、来春の開催を目指すべく協議が行われた。

〈シンガポール〉Republic Polytechnic(共和理工学院)〈マルタ〉Malta Enterprise / 大阪・関西万博 マルタ政府 副代表

〈シンガポール〉Republic Polytechnic(共和理工学院)〈マルタ〉Malta Enterprise / 大阪・関西万博 マルタ政府 副代表 -

〈ポーランド〉アダム・ミツキエヴィッチ・インスティチュート〈フランス〉ヴァルドワーズ県経済振興委員会(CEEVO)〈タイ〉タイ王国 下院 高等教育・科学・研究・イノベーション常任委員会

〈ポーランド〉アダム・ミツキエヴィッチ・インスティチュート〈フランス〉ヴァルドワーズ県経済振興委員会(CEEVO)〈タイ〉タイ王国 下院 高等教育・科学・研究・イノベーション常任委員会

旅立ちによせて

前例のない施設「ナレッジキャピタル」を描いた前代表理事 宮原秀夫氏の軌跡

ナレッジキャピタルの代表理事を務めた宮原秀夫氏が2024年7月12日に逝去した。宮原氏は小規模ネットワーク(LAN)の研究など、現在のコンピュータネットワークの基盤となる研究を築いた情報ネットワーク学の第一人者。

母校である大阪大学では長きに渡り教鞭をとり、第15代総長を務めるなど教育者としても後任の育成に尽力した。関西経済の成長においても旗振り役として活躍し、「大阪最後の一等地」と称され期待されていたグランフロント大阪の中核施設・ナレッジキャピタルの創設時には、構想段階から国内はもちろん国際社会の中での立ち位置や役割について広い視野を示し、産官学の意見を取りまとめる役割を担っていた。また、情報通信の権威でありながら、コロナ禍において普及した現在のオンラインコミュニケーションについて、発言者以外の表情が読み取りにくい点や、同時に発言できず反対意見が出づらいといった問題点を指摘。交流を活性化するためのリアルな場の重要性とともに、情報通信の今後について言及していた。ナレッジキャピタルは氏の思いを引き継ぎ、次代の交流拠点のあり方を考えていく方針だ。